在莲藕与水产结合的生态养殖中,防渗膜是决定水体利用率和养殖成本的核心要素。但许多从业者因忽视细节,导致膜体老化、破损,最终影响产量和效益。本文从材料选择、施工工艺、日常维护三个维度,为你揭秘防渗膜性能提升的“专业级”技巧,助你打造更高效、更耐用的藕池系统。

一、选材策略:匹配场景,拒绝“一刀切”

厚度与材质的黄金配比

厚度:藕池防渗膜建议选择0.5mm-1.0mm,既能承受莲藕根系穿透力,又能抵御水压和温差变化。过薄易破损,过厚则成本高且施工难度大。

材质:优先选用HDPE(高密度聚乙烯),其抗老化性能(紫外线耐受性)、耐化学腐蚀性(酸碱度适应性)远超普通PE膜,使用寿命可达5-8年,是普通膜的2倍以上。

功能增强型防渗膜

抗穿刺膜:针对莲藕根系发达的特点,选择表面添加抗穿刺涂层的膜体,减少根系刺穿风险。

白色反光膜:白色膜体可反射阳光,降低池底温度,抑制藻类过度繁殖,同时延长膜体寿命。

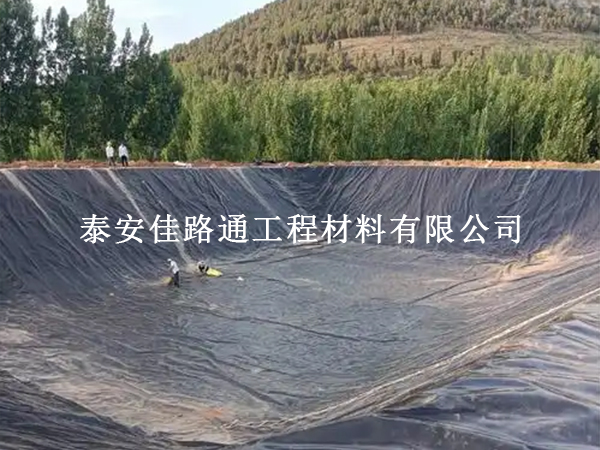

二、施工工艺:细节决定“不渗不漏”

坡度与垫层设计

坡度控制:藕池底部保持1%-2%的微坡,确保排水顺畅,减少积水对膜体的长期压力。

垫层保护:铺设防渗膜前,需用5-10cm厚的细沙或无尖角碎石作为缓冲层,避免硬物直接接触膜体导致破损。

焊接与锚固技术

焊接标准:采用双轨热熔焊接,焊缝宽度≥10cm,确保接缝强度≥母材80%。焊接后进行充气检测(0.2MPa压力下30分钟无漏气),杜绝隐患。

锚固加固:池边用土工布包裹膜体边缘,并用U型钢钉或混凝土压条固定,防止膜体移位或被风掀起。

生态过渡层

在防渗膜上覆盖2-3cm厚的腐殖土或稻壳,既能缓冲根系生长压力,又能为微生物提供栖息空间,促进生态循环。

三、日常养护:延长寿命的“隐形投资”

破损检测与修复

定期巡查:每季度用超声波测厚仪检测膜体厚度,发现局部变薄(<0.3mm)或破损时,立即用热熔修补片或专用胶水修复。

修复标准:补漏处需进行水压测试(0.1MPa压力下1小时无渗漏),确保修复质量。

水位与除草管理

水位控制:保持藕池水位在30-80cm之间,避免水位骤降骤升对膜体造成冲击。干旱季节补水时,需缓慢注水,防止水压突变。

除草策略:优先采用人工除草或低腐蚀性除草剂(如草甘膦稀释液),避免除草机直接接触膜体。

老化监测与替换

寿命预警:当膜体表面出现裂纹、颜色变黄或厚度减薄超过30%时,需及时计划更换,避免突发渗漏导致损失。

四、避坑指南:常见误区与专业解决方案

误区1:防渗膜越厚越耐用

真相:厚度需与使用场景匹配,过厚膜体弹性差,易脆裂,且成本增加20%-30%。

误区2:焊接后无需检测

真相:焊接缺陷(如气泡、虚焊)会导致渗漏风险增加50%,必须进行充气或水压测试。

误区3:膜体可直接铺在硬质地面

真相:硬质地面缺乏缓冲,易导致膜体应力集中,加速老化,需铺设垫层。

五、增效策略:让防渗膜“物超所值”

循环利用与资源回收

换池或翻新时,将旧膜回收清洗,用于临时蓄水或覆盖其他农田,降低废弃率。

生态协同增效

在藕池边缘种植芦苇、菖蒲等水生植物,其根系可固定土壤,减少水土流失,间接减轻膜体压力。

智能监测系统

安装水位传感器和膜体压力监测仪,实时预警渗漏风险,减少人工巡查成本。

藕池防渗膜的“专业级”使用,不仅是技术活,更是效益账。通过科学选材、精细施工和长效养护,你不仅能将防渗膜寿命延长3-5年,还能降低维护成本20%以上,让莲藕与水产养殖实现“双丰收”。

鱼虾养殖土工膜

鱼虾养殖土工膜 白色土工布

白色土工布 蓄水池光面土工膜

蓄水池光面土工膜 氧化塘光面土工膜

氧化塘光面土工膜 垃圾填埋场光面土工膜

垃圾填埋场光面土工膜